Neste exato instante em que seus olhos passam por estas linhas, está ocorrendo um pequeno milagre da tecnologia. Não, não estou falando do computador nem da transmissão de dados pela internet, mas da boa e velha leitura, inventada pela primeira vez cerca de 5.500 anos atrás.

Para nós, leitores experimentados, ela parece a coisa mais natural do mundo, mas isso não passa de uma ilusão. Ler não apenas não é natural como ainda envolve cooptar uma complexa rede de processos neurológicos que surgiram para outras finalidades.

Acho que dá até para argumentar que a escrita é a mais fundamental criação da humanidade. Ela nos permitiu ampliar nossa memória para horizontes antes inimagináveis. Não fosse por ela, jamais teríamos atingido os níveis de acúmulo, transmissão e integração de conhecimento que logramos obter. Nosso modo de vida provavelmente não diferiria muito daquele experimentado por nossos ancestrais do Neolítico.

A importância da leitura e a relativa clandestinidade neurológica em que ela ocorre justificam um exame mais acurado. E, neste caso, um dos melhores guias é o matemático e neurocientista francês Stanislas Dehaene, autor de “Os Neurônios da Leitura”, que ganhou este ano uma edição brasileira.

Dehaene começa sua obra descrevendo o que chama de paradoxo da leitura. Está mais do que claro que nossos cérebros não passaram por um processo de seleção natural que os habilitasse a ler. A primeira escrita, vale lembrar, tem poucos milhares de anos, tempo insuficiente para que tenha deixado marcas mais profundas em nossos genes.

Apesar disso, quando enfiamos seres humanos em máquinas de ressonância magnética funcional que escrutinam seu cérebro enquanto leem um texto, verificamos que existem mecanismos corticais bastante especializados nessa atividade. São mais ou menos as mesmas áreas do cérebro que se iluminam em cada fase do processo, independentemente de quem leia o texto e de qual seja o sistema de escrita utilizado.

A conclusão é que, de alguma forma, conseguimos adaptar nosso cérebro de primatas para lidar com a escrita. Para Dehaene, operou aqui o fenômeno da reciclagem neuronal, pelo qual processos que surgiram para outras funções foram recrutados para a leitura. A coisa funcionou tão bem que nos tornamos capazes de ler com proficiência e rapidez, obtendo a façanha de absorver a linguagem através da visão, algo para o que nossos corpos e mentes não foram desenhados.

Antes de continuar, é preciso qualificar um pouco melhor esse “funcionou tão bem”. É claro que funcionou, tanto que me comunico agora com você, leitor, através desse código especial. Mas, se você puxar pela memória, vai se lembrar de que teve de aprender a ler, um processo que, na maioria esmagadora dos casos, exigiu instrução formal e vários anos de treinamento até atingir a presente eficiência.

Enquanto a aquisição da linguagem oral ocorre, esta sim, naturalmente e sem esforço (basta jogar uma criança pequena numa comunidade linguística qualquer que ela “ganha” o idioma), a escrita/leitura precisa ser ensinada e praticada.

Estudos de neuroimagem conduzidos por Dehaene mostram que existe uma área na região occipitotemporal ventral do hemisfério esquerdo que se especializou em identificar caracteres da escrita, sejam eles alfabéticos ou ideográficos, como no caso do chinês. O neurocientista a batizou de “caixa de letras”.

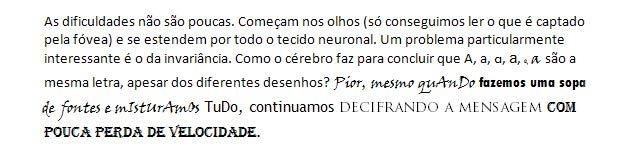

A partir daí as coisas só se complicam. O impulso visual é trabalhado por diversas populações de neurônios de forma paralela, ganhando cada vez mais invariância. Nós provavelmente percebemos as palavras a partir de pares de letras, percebidos por neurônios especializados que “gritam” à medida que são ativados. É literalmente um pandemônio neuronal.

Outras regiões do cérebro também entram na jogada. Enquanto o pandemônio ocorre, áreas ligadas ao processamento fonológico, ao córtex auditivo e motor, além, é claro, da cognição, que dá sentido aos signos, também são acionadas. Ler é integrar tudo isso através da criação de novas sinapses, que brotam criando avenidas entre as áreas relevantes do cérebro. Não é uma surpresa que exija bastante treino.

O esforço, porém, compensa. Adultos experientes utilizam ao mesmo tempo duas vias de leitura, a fonológica, que se guia pelos sons, e a léxica, que vai diretamente das letras para o sentido.

Já com crianças a coisa é um pouco diferente. De um modo geral, a neurociência ainda não é uma ciência madura o bastante para que dela possamos extrair prescrições para a vida prática. Os meios pelos quais os dados são obtidos ainda são muito grosseiros e a grande variabilidade individual sabota os esforços generalizantes. Mas o que já foi descoberto sobre a leitura é suficiente para afirmar com pouca margem a dúvidas que qualquer bom método de alfabetização precisa ensinar explicitamente o código fonológico. É só quando a criança o compreende e o domina que consegue ler, primeiro pela via sonora e, mais tarde, após gerar muitas sinapses, também pela léxica. É só aí que temos a impressão de ler “naturalmente”.

Embora estejamos apenas tateando no conhecimento dos processos neurológicos envolvidos na leitura, Dehaene já expõe uma impressionante quantidade de dados e, melhor, uma teoria coerente para explicá-los. Provavelmente muita coisa ainda vai mudar, mas o que temos já dá margem para “insights” valiosos, tanto para aperfeiçoar nossos métodos de alfabetização e tratamento de dislexias, como para especular sobre a natureza humana.

Aprender a ler modifica nosso cérebro. Gera novas sinapses que integram áreas do cérebro que, no mundo pré-histórico, provavelmente quase não se falavam. Nós começamos desenvolvendo sistemas de escrita que se adaptavam a nosso cérebro, mas, uma vez que a mágica da leitura se disseminou, ela deixou suas marcas em nossas mentes. E marcas bastante profundas. Vários estudos mostram que o cérebro de pessoas que sabem ler funciona de forma diferente do de analfabetos. Especialmente a memória ganha muito com a alfabetização.

Embora a turma que cultue a decadência dos tempos não o admita, ao longo das últimas décadas, a inteligência média da humanidade, medida em termos de QI, aumentou bastante. É o chamado Efeito Flynn, que já foi testado e confirmado em 30 países. Se um humano mediano da década de 1910 (que, por definição, tinha um QI de 100) fosse trazido para os dias de hoje, sua pontuação seria de apenas 70, no limite do retardo mental. Como os testes de QI são calibrados para que a mediana seja sempre 100, esses ganhos históricos não ficam tão evidentes.

Uma possibilidade totalmente especulativa, e que avanço por minha conta e risco, é que a alfabetização em massa, que teve lugar no século 20, pode fazer parte do “blend” que está deixando os seres humanos mais espertos. Seria interessante uma análise estatística que procurasse elucidar esse mistério.

De toda maneira, mesmo que a leitura não tenha nos tornado mais inteligentes, é inegável que ela, através das ciências, imprimiu muito mais eficácia às nossas sociedades e, ao mesmo tempo, multiplicou nossas possibilidades de flertar com a transcendência, na forma de filosofia, poesia etc. Mais ainda, ela cria verdadeiras passagens intergeracionais, que integram a humanidade. É a escrita, como diz Dehaene, que nos permite conversar com os mortos com os nossos olhos.